2024.12.24

ご訪問いただきありがとうございます。

早いもので今年もあっという間に年末が近づいてきました。

皆さまにはどのような1年となりましたでしょうか。

アット東京では芝浦・品川エリアに新しいセンターとなるCC3を7月にオープンしたことが、2024年一番のトピックでした。

ATBeXとしては昨年に続き2回目となるATBeX Meetingを9月に開催し、多くの皆さまにご参加いただいたことが記憶に新しいです。

今回は、ATBeXをご利用いただいている状況について、この1年間を昨年と比較しながら振り返ってご紹介したいと思います。

今後のATBeXご利用のヒントになれば幸いです。

※データは2024年10月末時点実績

※算出方法の見直しにより以前公開のものと一部値が異なることがあります。ご了承ください。

目次

1. 概況~ATBeX回線数の推移

ATBeX接続回線および論理回線の利用推移をご紹介します。

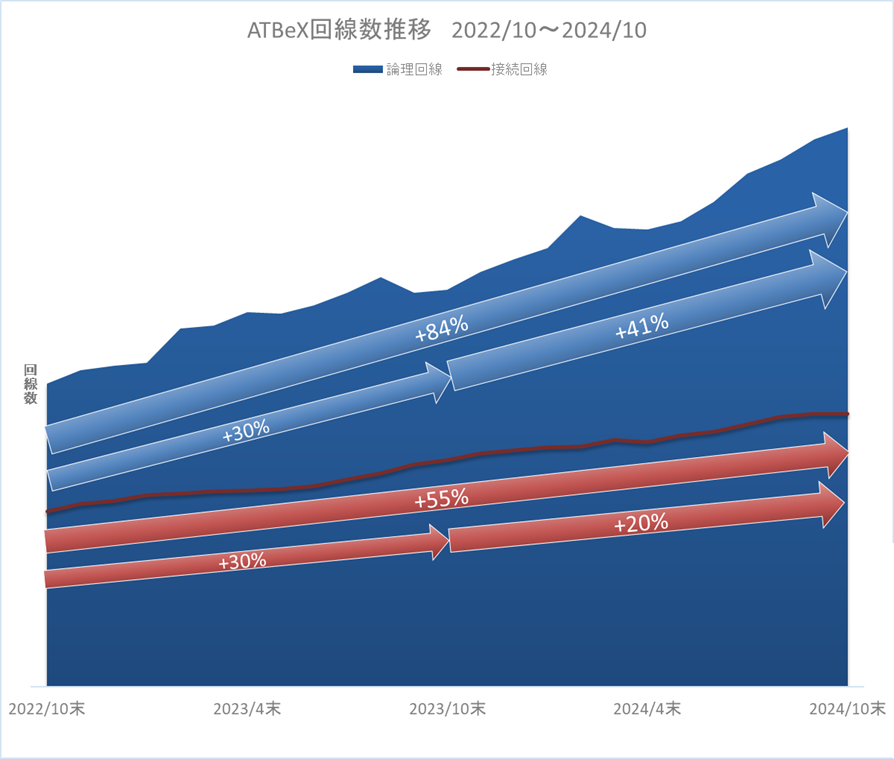

下図は、ATBeXご利用者※1の接続回線数および論理回線数の推移を示したものです。

接続回線数、論理回線数とも増加トレンドが継続しました。接続回線は20%、論理回線は41%の増となり、特に論理回線の増加が目立っています。

また2年間でみると接続回線数は55%増、論理回線数は84%増となりました。

すなわち1接続回線あたりで利用される論理回線数は、2年前と比較して2割以上増加しています。

※1 サービス事業者さま(他のATBeX接続者さまにATBeXを介してサービスを提供される場合)を除きます。以降のデータについても同様です。

2. 業種別のATBeX利用状況

ATBeXをどのような方にご利用いただいているかをご紹介いたします。

ATBeXご利用者を「ITベンダー」「インターネット・SNS」「金融」「通信」「(そのほかの)一般企業」の5分野に分類しました。

(分類は執筆者が本記事用に行ったもので、1つの目安としてご覧ください。)

下図はATBeXをご利用の皆さまの業種別に示したものです。

各業種の比率はこの1年間で大きな変化はありませんでしたが、ITベンダーの比率がやや増え、一般企業の比率がやや減少しています。一方で、利用者総数は昨年度比で8%増、2年間では21%増となりました。

3. ATBeX提供仕様からみた利用状況

ここからはATBeX提供仕様のいくつかの項目を切り口に、ご利用状況の特徴をみていきたいと思います。

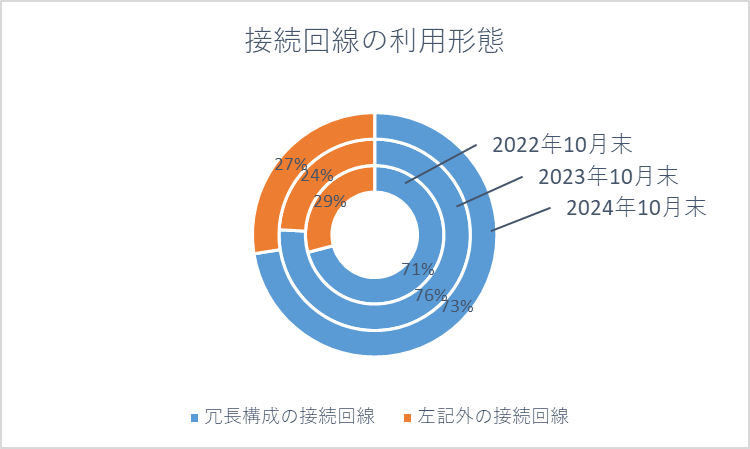

3-1 接続回線の利用形態

ATBeXサービスでは、お客さまから接続回線を2回線同時にお申し込みいただいた際は、ご記載内容により当該2回線を冗長構成として設備収容を設計しご提供しております。

下図は冗長構成となる回線数とそれ以外の回線数の比率を示しています。

一番外側の円が2024年10月末時点、内側に向かってそれぞれ1年前、2年前の状況です。

この1年では冗長構成の接続回線の比率がやや下がっています。

東京と大阪の双方での接続やAP拠点での接続など、ご利用者の接続構成がより多様化してきており、それがこのような傾向に表れているのではないかと推察しています。

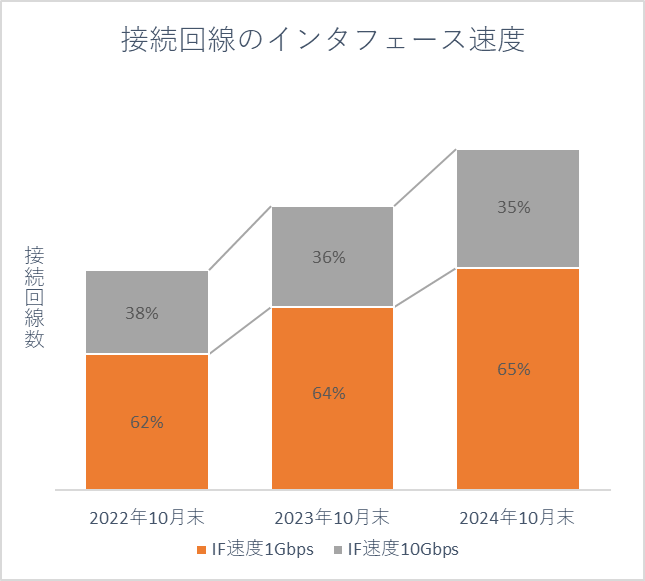

3-2 接続回線のインタフェース速度

下図は提供中の接続回線数を、インタフェース速度別に区分したものです。

10Gbps回線数、1Gbps回線数とも増加していますが、両者の比率はほぼ同等で推移しています。

接続回線へのニーズとしては必ずしも広帯域化が高まっているわけではない状況とみてとれます。

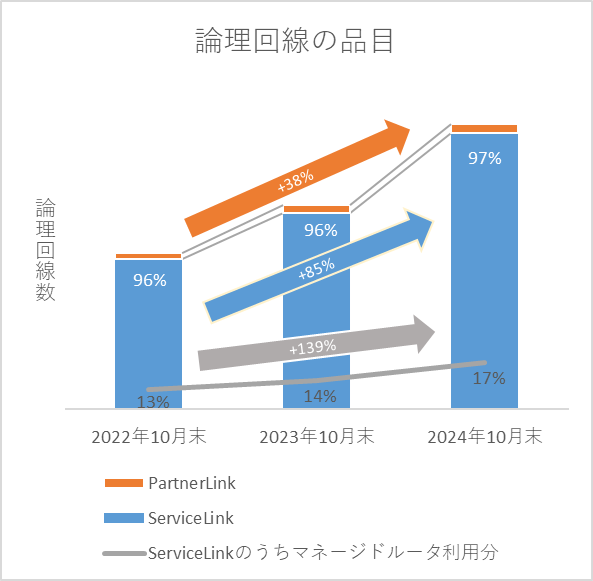

3-3 論理回線の品目

ここからは論理回線についてみていきたいと思います。

各種サービス事業者への接続性を提供するServiceLinkと、同一のお客さまのネットワーク間、または異なるお客さまのネットワーク間の接続性を提供するPartnerLinkの品目別利用状況をご紹介します。

ServiceLink, PartnerLinkのいずれも昨年同様増加傾向が継続していますが、ServiceLinkの数量及び増加率の高さが目立っています。

また、ServiceLinkのうち、マネージドルータサービス(仮想及び物理ルータ)を利用しているものを折れ線グラフで示しています。

マネージドルータご利用数はこの2年間で2倍以上となり、またServiceLink全体数に占める割合も図中の黒字%表示の通り、少しずつ増加しています。

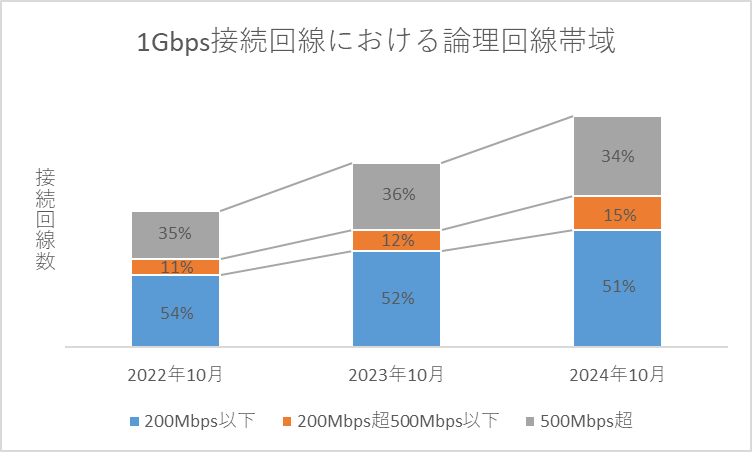

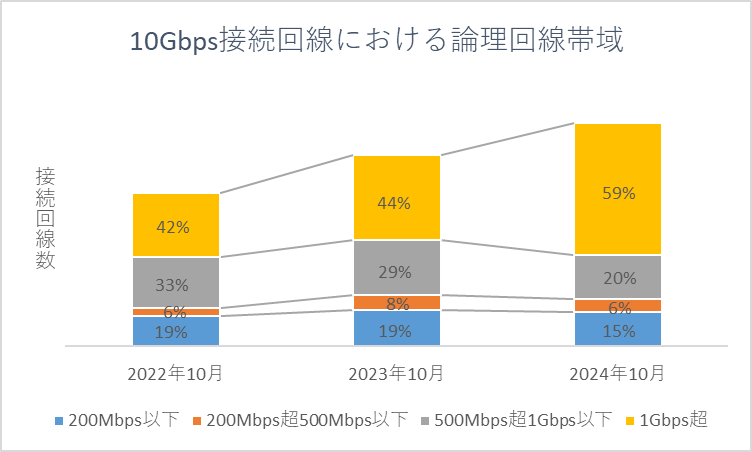

3-4 論理回線の帯域

下図は接続回線ごとの論理回線帯域合計値の分布を示したものです。

接続回線あたりの論理回線帯域は過去2年間増加傾向が続いています。

最初にご紹介しましたとおり接続回線あたりの論理回線利用数が増加していることとあわせ、個々の論理回線の広帯域化進展もこの要因になっています。

3-5 大阪ゾーン

大阪ゾーンの提供を開始してからおよそ4年半が経過しました。

また、本サイトでもご案内の通り、ATBeXは大阪・東京各ゾーンを延伸する提携事業者さまやアクセスポイントの数を増やしてきています。

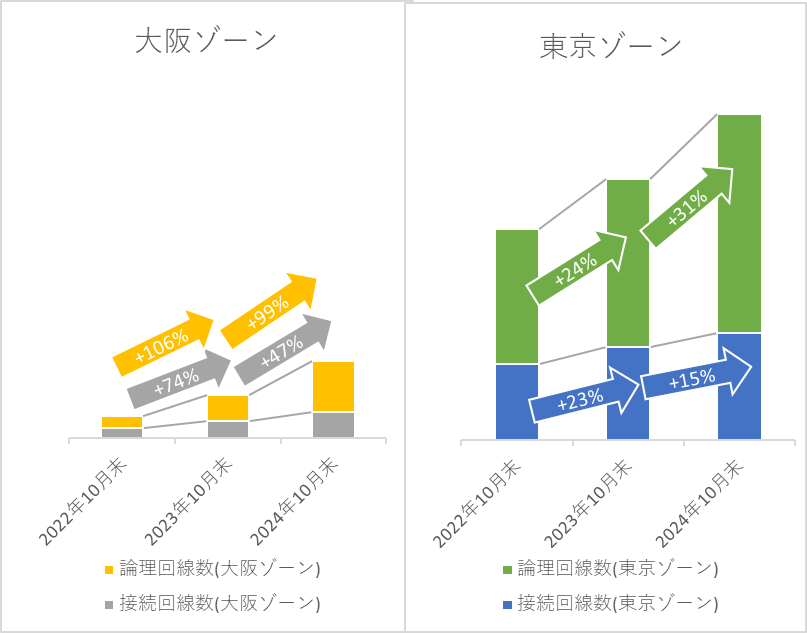

下図は、大阪ゾーンおよび東京ゾーンにおける提供回線数(接続回線数と論理回線数の和)について比較してみたものです。

大阪ゾーン利用の数量は東京ゾーンに比べ少ないですが、増加率が際立っています。

3-6 東阪中継回線

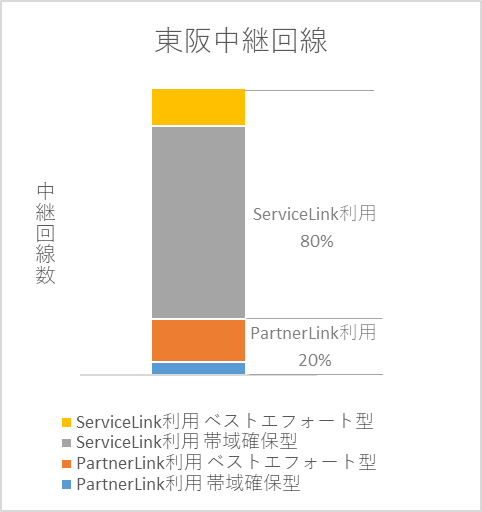

東京ゾーンと大阪ゾーン間の中継回線の利用状況を下図に示します。

東阪中継回線ではPartnerLink利用が全体の20%で、3₋3でお伝えした論理回線全体でのそれに比べて高い比率になっています。

帯域割当の仕様としては帯域確保型とベストエフォート型の2種類を提供していますが、ServiceLink/PartnerLinkの品目別で利用比率が反対になっている状況が見えます。

3-7 サービス事業者利用状況

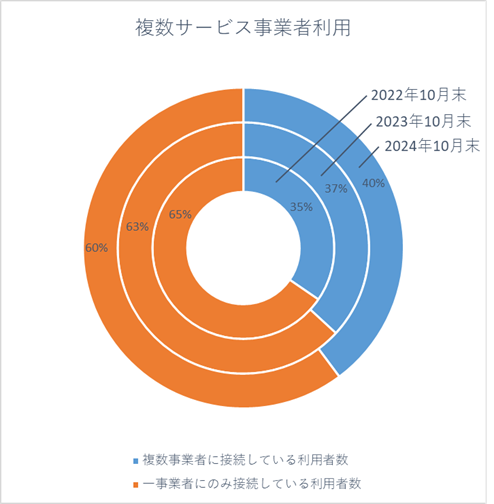

下図は、複数の異なるサービス事業者へ接続する論理回線をご契約のご利用者と、単一のサービス事業者へ接続する論理回線をご契約のご利用者の比率を示したものです。

昨年、今年と複数のサービス事業者さまと接続するご利用者の比率は増加傾向が続いています。

なお、上記はご利用者単位での状況で、接続回線単位やエンドユーザさま単位ではありません。

4. おわりに

2024年のATBeXのご利用状況を振り返ってご紹介しました。

今年もおおむね前年同様の傾向で、ご利用が更に進展した1年間となりました。

今回はご紹介しませんでしたが、接続回線や論理回線の利用状況を確認いただけるトラフィックレポートサービス、当社センター外からの接続を可能にするONUお預かりサービスなど、ATBeXのご利用を支援する各種サービスのご利用も拡大しております。

ATBeXのサービス全般についてご不明点などございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

お読みいただきありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。