2025.08.28

目次

こんにちは!システムサービスGの鍛冶と石坂です。本記事は、今回JANOGに初参加した二人で作成しました。

↑こちらは帰り際に撮った米子鬼太郎空港のステンドグラス(夕日で照らされとてもエモを感じました)

JANOG56 Meeting開催概要

| 日程 | 2025年7月30(水) ~ 8月1(金) |

| 会場 | 本会議:島根県立産業交流会館 くにびきメッセ 懇親会:ホテル一畑(7月31日) |

| 主催 | 日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ |

| ホスト | 株式会社インターネットイニシアティブ |

| 公式サイト | https://www.janog.gr.jp/meeting/janog56/ |

JANOGとはJApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットにおける技術的事項、および、それにかかわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより、日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。(引用:JANOG Webサイト)

今回のテーマは、「縁(en)」

開催地である松江は、全国の八百万の神々が年に一度集い、「神議り(かむはかり)」を行う出雲大社に近いことで有名です。JANOG56ミーティングでは、単なる技術的な議論の場としてではなく、参加者の皆さまにとって、人と人、技術と未来を結ぶ「縁」を育む場、そして、語り合い、新たな「縁」を紡ぎ、今後の成功を可能にする機会(enabler)になれば良いという意味を込めこのようなテーマになったそうです!

一番印象に残った「en」は、若手交流会で、普段メールでやり取りをしている企業の方や業務では全く関わることのなかった方など、さまざまな企業の若手の方との交流ができたことです。業務に関する内容から、プライベートな話まで盛り上がる場面もありました。

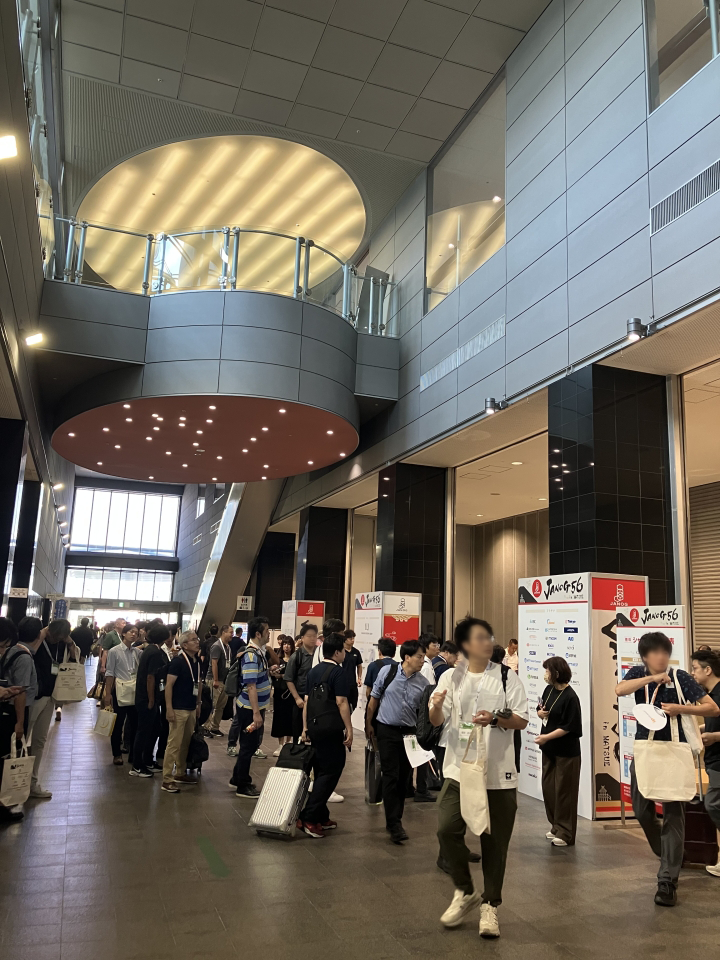

本会議の様子

本会議では、ネットワークエンジニア・オペレーターの方々が、さまざまなテーマについて議論するプログラムがあり、いくつかのプログラムを拝聴させていただきました。

プログラム全体として、AIを活用したプロジェクトの講演をされている方々が多く見受けられました。参加したものを一部抜粋すると、「新人のためのインターネット&ネットワーク超入門」というプログラムでは、まだまだ勉強中のネットワーク用語の説明をたくさんしていただき、曖昧だった用語の意味や全体像をつかむきっかけとなり、ためになったと感じています。また、「AI AgentによるDC運用自動化の実装と課題」ではAI Agentを活用し、アラートの処理効率化を行った事例説明をしてくださいました。

今回初参加でしたが、ブースや講演での発表者と参加者の距離が近いと感じました。参加者それぞれが講演に出てきた技術に対するノウハウを持ち寄り議論して、どのようにすればサービスや業務をより”よく”できるかなど話し合っている姿がとても印象的で、その輪に加われるようになっていきたいと思いました。

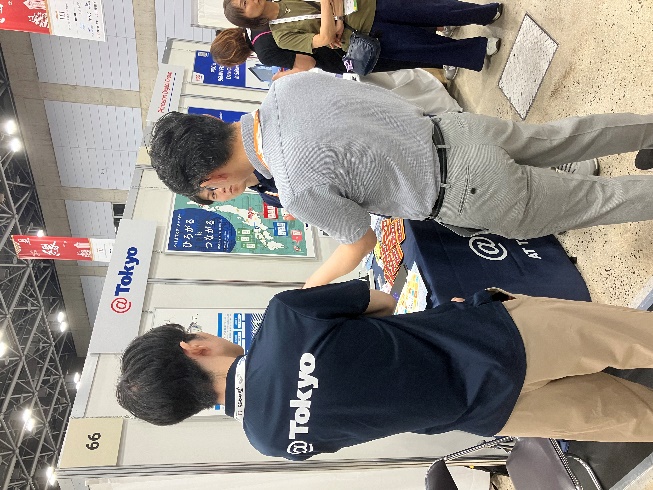

アット東京ブースの様子

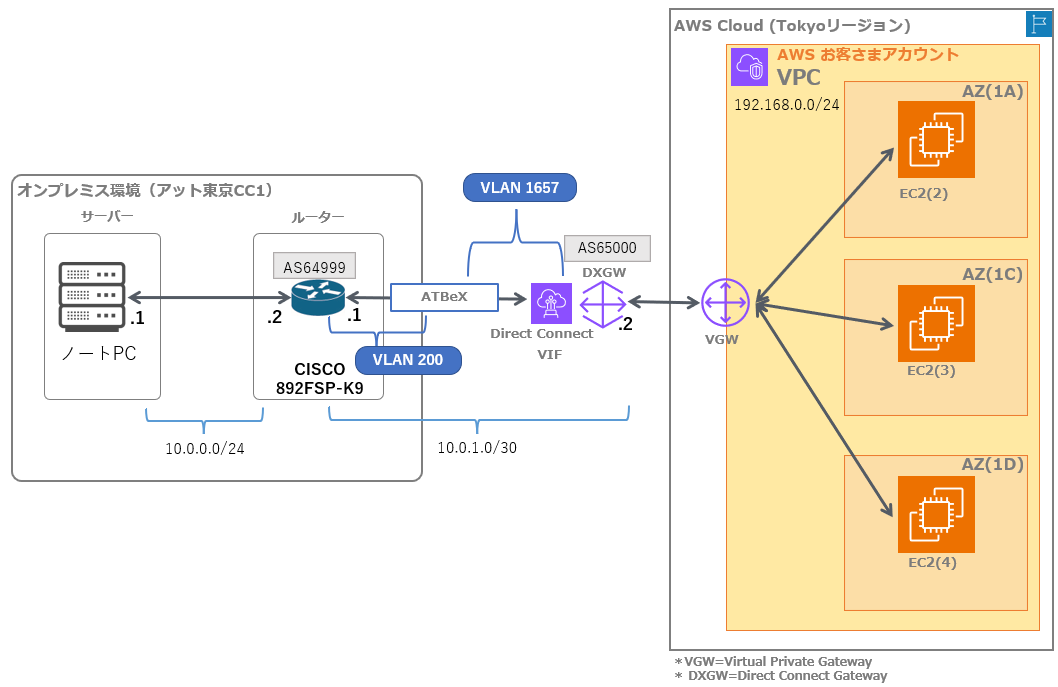

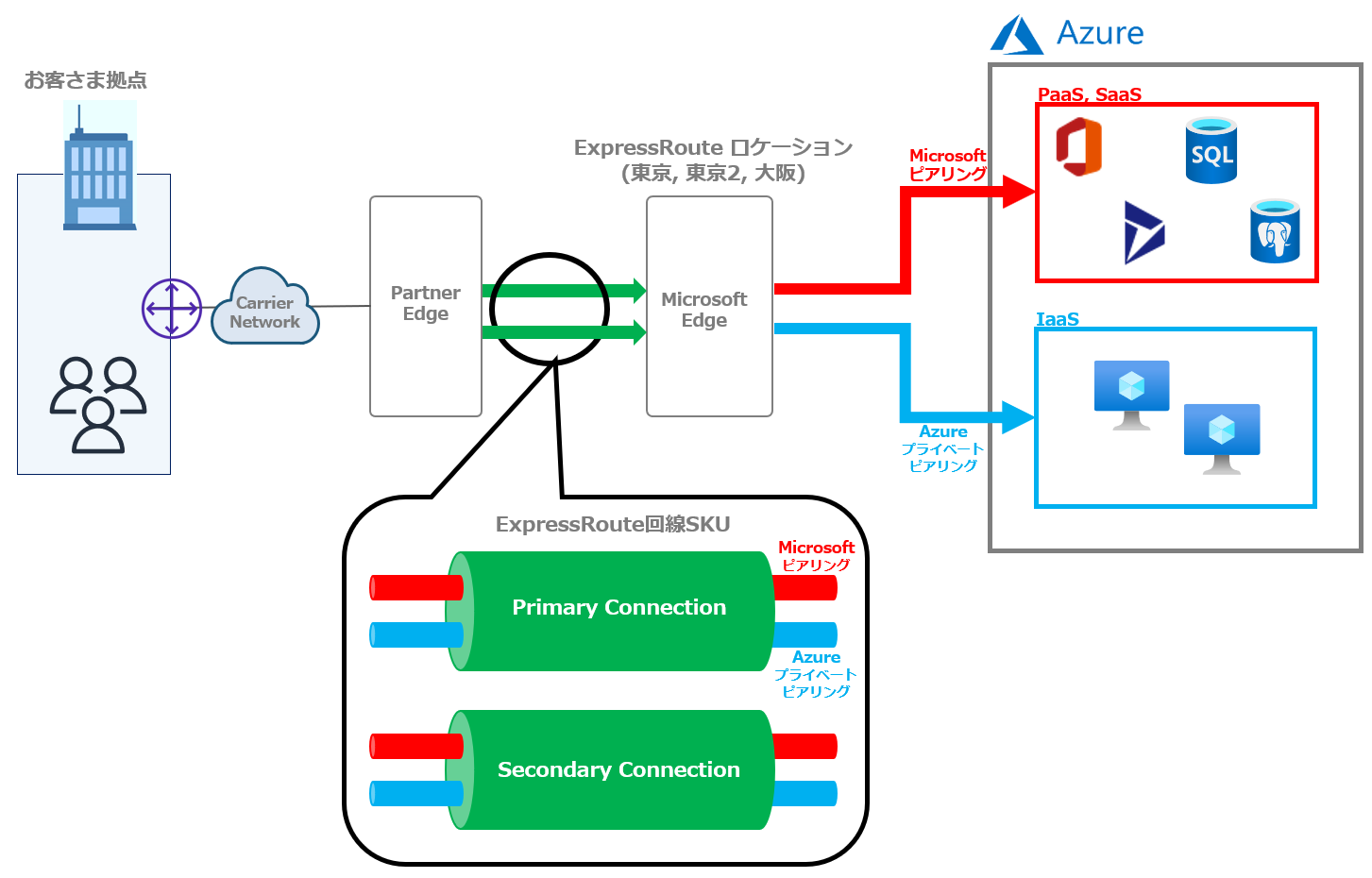

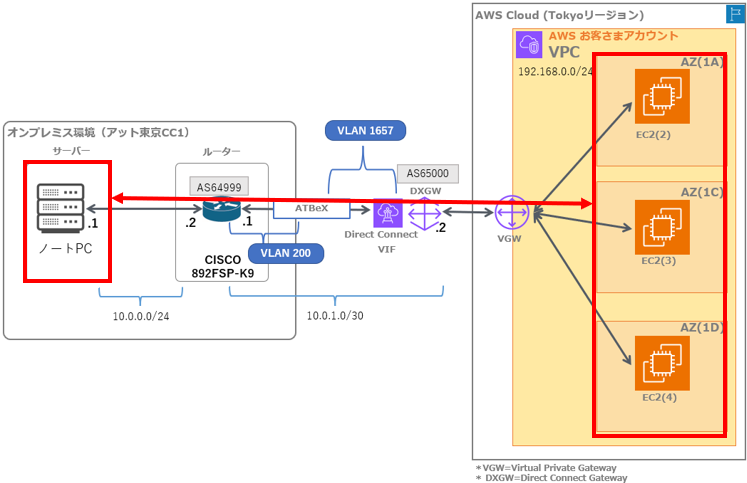

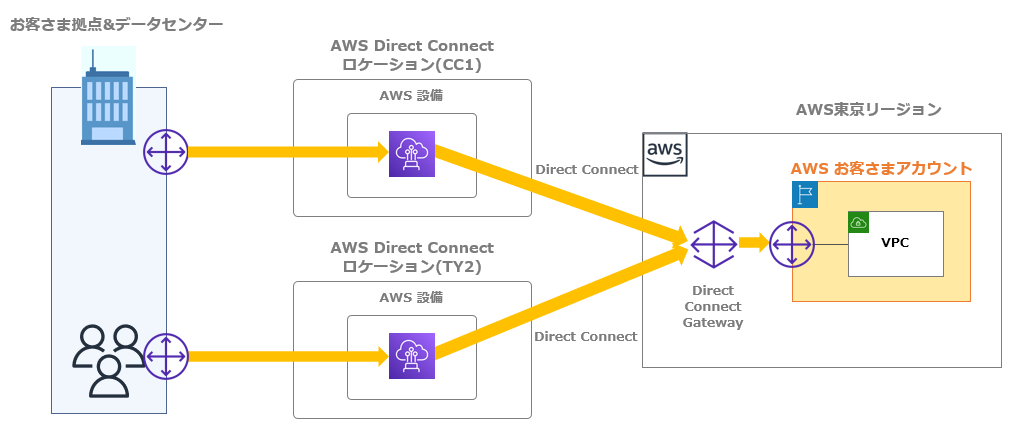

今回のアット東京のブースでは、ATBeXのアクセスポイント拡張と@EYE for DCの紹介をしました!(@EYE for DCは発足して間もないプロジェクトです。他社の方々にお話を伺い、ニーズの把握を目的として、システムサービスGのメンバーとしてブースに参加しました。)

@EYEは、データセンター設備稼働状況をインターネット経由で可視化できるモニタリングサービスです。これまでアット東京のデータセンター利用者に限定されていた本サービスを今回拡張し、ATBeXや専用線を介して他社DCと接続することで、他社DC設備の情報も@EYEを通じて閲覧可能となることを紹介しました。

ノベルティは「アットの力」(機能性顆粒食品「ウコンの力」をアット東京仕様にしたものです。飲み会が多いJANOGにぴったり!)や、今治タオルを使用した高品質なタオル、アット東京オリジナル柄のポーチなどが用意されており、話を聞きに来てくださった方や他のブースの方々にお渡しし、交流することができました。

八雲ナイトの様子

公式の懇親会には参加できなかったのですが、アット東京を含む複数社で合同開催するソーシャルイベント「八雲ナイト」に参加させていただきました!

懇親会の二次会として位置づけられたイベントで、松江駅周辺の飲食店3か所を合同で貸し切っての開催で多くの方にご参加いただき、とても盛り上がりました!

さいごに

アット東京の文字が入ったシャツを着て会場内を歩いていると、たくさんの方から声をかけていただきました。

改めて、多くの方に支えられて今のアット東京があること、その「en」を今後もより深く、広くしていくことが大切だと感じました。